おふだや神棚のまつりかた 伊勢神宮のおふだ「神宮大麻」についてはこちら

おふだや神棚のまつりかたには絶対的な決まりごとはありません。毎日欠かさずに心をこめておまつりすることが大切です。

おまつりの仕方は、各地域独特の慣習や風習、その家だけの慣わしがある場合はそれに従って下さい。

また、フェイスブックページ「感謝と祈りのある風景」では、神棚にまつわるストーリーや写真を紹介しています。併せてご覧下さい。

フェイスブックページ「感謝と祈りのある風景」についてはこちら から

から

「おふだをまつる心を大切に」

「おふだをまつる心を大切に」

「神棚のまつり」

「神棚のまつり」

「忌服 ご不幸が生じたとき」

「忌服 ご不幸が生じたとき」

以下には、代表的な例をご説明します。

神棚・宮形の設けかた

神棚の設置場所は、家族の心のよりどころになるものですから、家族に親しみやすく明るい場所で、なるべく目の高さより上になるような位置で、神棚から見て南向きか東向き、あるいは東南向きが最も良いとされていますが、家の間取りによって、おまつりするのにふさわしい場所で、お供えや拝礼に都合の良いところを選びます。

和室であれば長押(なげし)などを利用して天井から棚をつります。洋室や釘が打てない材質の壁・天井の場合は、大工さんなどの専門家に相談してみて下さい。

神棚用の棚板は神具店やホームセンターなどで求めることもできますし、部屋にあわせて、大工さんなどの専門家にあつらえてもらうのもよいでしょう。

神棚におふだを直接に並べておまつりしてもかまいませんが、できればおふだを納める宮形(みやがた)を利用するとよいでしょう。神社や神具店・ホームセンターなどで求めることができます。

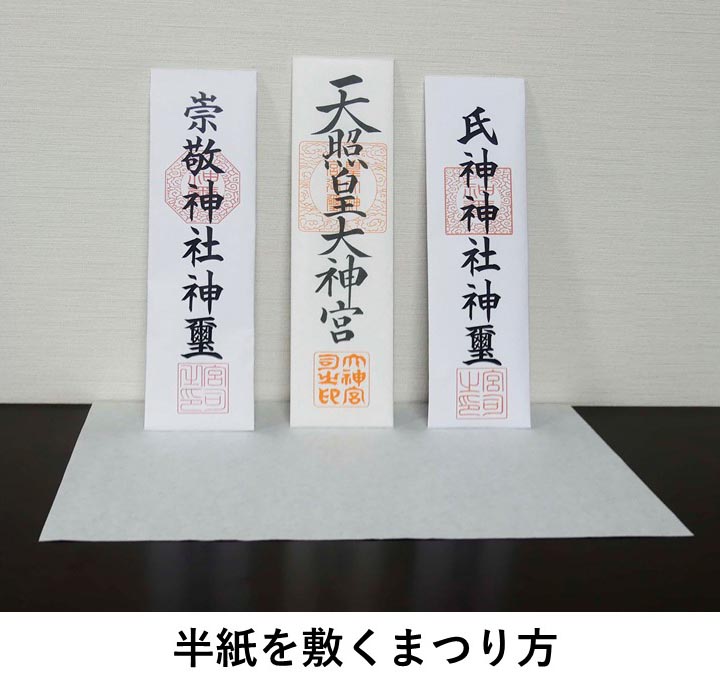

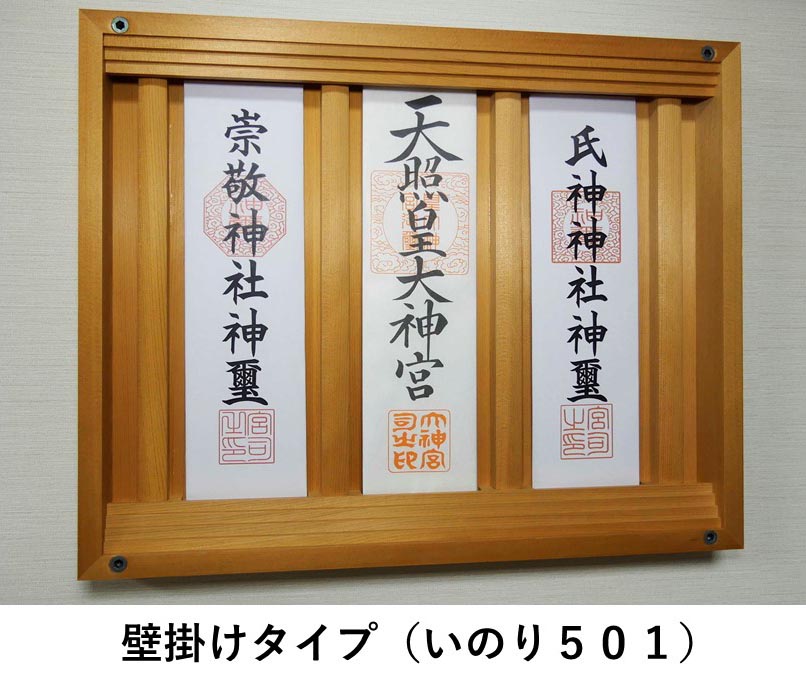

神棚をつくることができない場合は、家具などの上をていねいに拭き清めたあと、白い紙や布を敷いておまつりするとよいでしょう。また、柱や壁に掛けられるようになっている簡易型のおふだを納める宮形や、おふだ立てを利用するのもよいでしょう。

注連縄は、ない始め(大根じめの場合は太い方)が向かって右側に来るようにします。紙垂(しで)は四垂れまたは八垂れにして下げます。

神棚や宮形を設けたら、おふだをおまつりする前に、地元の神職に依頼して神棚奉斎清祓(かみだなほうさいきよはらい)をしてもらいましょう。神職の連絡先がわからない場合は、神社庁までお問い合わせ下さい。

|

おふだのまつりかた

おまつりするおふだとしては、「天照皇大神宮」と書かれた、日本の総氏神である伊勢神宮の御祭神、天照大御神(あまてらすおおみかみ)のおふだです。 氏神様(現在お住まいの地域の神社)のおふだと一緒にまつるのが一般的です。 お正月を迎える前には、日本全国の神社を通してお配りされています。

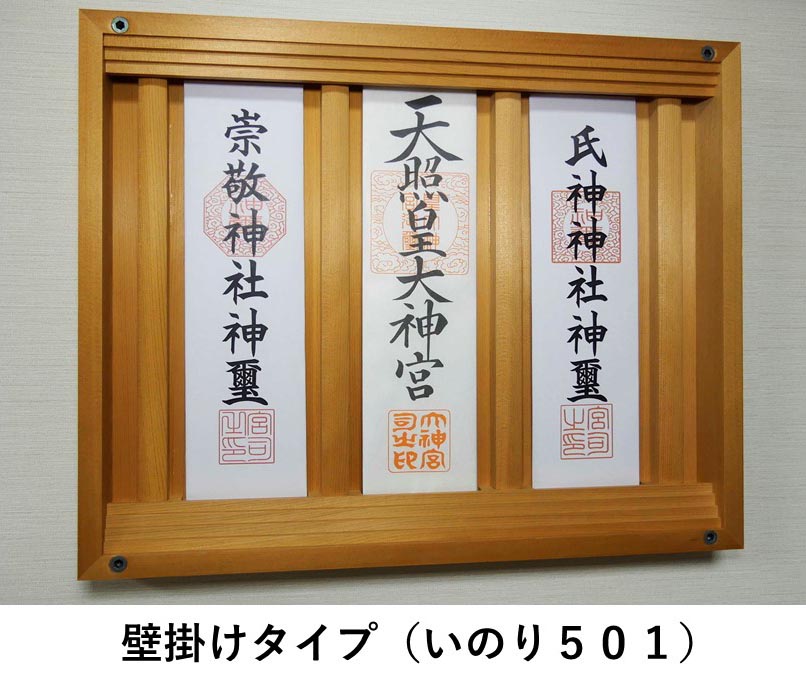

中央の御扉には天照皇大神宮(神宮大麻)、向って右に氏神さま(地域の神社)、向って左にその他の崇敬する神社のおふだをおまつりします。御扉が一つの場合やおふだ立てなどの場合は、手前から、天照皇大神宮、氏神神社、崇敬神社の順におまつりします。

宮形の扉は、普段は開けておいても、また、閉じておいてもかまいません。おまつりをする方の心持ちによるものです。

おふだや神棚のお参りの仕方は、それぞれのやり方で良いのですが、神社の参拝と同様に、二拝(二度深くおじぎ)、二拍手、(祈念をこめ)一拝するのが良いでしょう。

※平成20年に開催された、「未来の神だな」デザインコンテスト入賞作品から、新しい神だなが誕生しました。

優秀賞受賞作品 据え置きタイプ 「いのり301」W280mm×H280mm×D80mm 1.2Kg

大賞受賞作品 壁掛けタイプ 「いのり501」W375mm×H298mm×D38mm 1.2Kg

「いのり301」「いのり501」完成までのストーリーはこちら(PDF:2.94MB) 「いのり301」「いのり501」完成までのストーリーはこちら(PDF:2.94MB)

『いのりシリーズ』をおまつりされた方からのレポート紹介

埼玉県神社庁監修の神だな『いのりシリーズ』をおまつりされた方々からのレポートをご紹介します。

『いのりシリーズ』をおまつりする時の参考にしましょう。

レポートはこちらから レポートはこちらから (PDF:618KB)平成25年11月更新 (PDF:618KB)平成25年11月更新

現代建築にもマッチしたモダンな神棚は、リビングのインテリアとしても最適です。

|

ご家庭にご不幸があった時

ご家庭にご不幸があった場合には扉は閉じ、神棚に半紙を貼って、毎日のおまつりを中断します。一般に五十日祭(仏式は四十九日)が過ぎると、忌明けといって、神棚のおまつりを再開します。

ご親族にご不幸があった場合に、喪に服するために、神社の参拝などを遠慮することがおこなわれていますが(表を参考)、この期間が過ぎれば、神社に参拝したり、神棚のおまつり、神社でおふだやおまもりを受けること、神社のお祭りなどの役を務めることはすべて差し支えありません。

なかでも神棚のおまつりは、ご神徳によってご家族をお守りいただくためのものですから、忌明けのあとには喪中であっても、すぐにおまつりを再開しなければなりません。

もしも、おふだが届けられるときが忌明けの前にあたり、おふだを受けるのをひかえた場合には、忌明け後直ちにおふだを受けて、家庭内におふだのない期間をつくらないようにしましょう。

| |

自分との続柄 |

期間 |

| 同居 |

本人との関係にかかわらず |

50日 |

| 別居 |

父母・配偶者・子(7歳以上) |

10日 |

| 7歳未満の子・祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母・配偶者の子(7歳以上) |

5日 |

| 曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・甥・姪・配偶者の子(7歳未満)配偶者の祖父母・配偶者の孫・配偶者の兄弟姉妹 |

2日 |

| 高祖父母・やしゃご・いとこ・兄弟姉妹の孫・祖父母の兄弟姉妹・配偶者の曾祖父母・配偶者のひ孫・配偶者の甥・配偶者の姪・配偶者のおじ・配偶者のおば |

1日 |

| |

上記以外の親族 |

なし |

|

おふだの取り扱い

おふだが大きくて宮形の中に納まらない場合や、おふだの数が増えて宮形の中に納まりきれなくなった場合は、神棚の上に直接に並べておまつりしてもかまいません。

また、祈願や祈祷のおふだは、宮形の中に納めてはいけません。神棚の上に直接に並べておまつりするか、それぞれの内容に対応した、おまつりする場所が指定されているものもありますので、神社でお受けするときに確認されたほうがよいでしょう。

毎年、おふだを新しく交換するのは、新しいおふだで神様をおまつりすることにより、さらなるご神威の発揚を願い、よりいっそうのご神徳をいただくためです。また、古いおふだは、一年間お守りいただいたことへ感謝を申し上げ、氏神さまにお納め下さい。 旅行先などで受けたおふだやお守りなども一緒に納めて結構です。

|

神棚のまつり

神棚のまつり

![]() から

から